「何回言えばわかるの?」

「言うこと聞かないと帰るよ!」

3歳の子どもにイライラが爆発して、また怒鳴ってしまった。

その夜、寝顔に向かってつぶやくのはいつも同じ言葉。

「ごめんね。明日はもっと優しいママでいるからね。」

でも、また同じことを繰り返してしまう。

私も、ずっとそうでした。

そんなときに出会ったのが、モンテッソーリ教育の「敏感期」や

アドラー心理学の「行動の目的」という考え方でした。

「子どもが“言うことを聞かない”のには、ちゃんと理由がある」

そう知ったとき、子どもへの見方がガラッと変わったんです。

視点が変われば、子育てはぐっとラクになります。

何より、少しずつ自分にも自信が持てるようになりました。

この記事では、

「3歳の子どもがなぜ“聞けない”のか?」

その理由を、モンテッソーリ教育とアドラー心理学の視点からやさしく解説しながら、

私自身が実践して感じた、子どもとの向き合い方のヒントをお届けします。

3歳の子どもは“言うことを聞かない”のではなく、“聞けない”だけかもしれない

“こだわり”や“マイルール”に見える行動の理由とは?

- お散歩にいくと無駄に縁石に登りたがる、そのまま縁石の上を歩き続ける

- チャイルドシートのベルトをつける、またははずす時に、いつも決まった⦅順番⦆どおりでないと気がすまない。

- 急いでいるのに突然、地面を歩いているありをジッと見つめて動かない

- タグを触るのが好き

- 家の鍵を開けたがり、先に開けてしまうと大泣き、結局やり直すことになる

などなど。

これらは全てわが家であった(今もある)話です。

「急いでいるのにもう!」

「(冬は)寒い!(夏は)暑い!早く開けてくれ!!」

何度心の中で叫んだことでしょう。

どうして?わざと?反抗期?

実はこれ、モンテッソーリ教育では“敏感期”と呼ばれる発達段階の表れなんです。

ママやパパを困らせたくてやっているわけではないんです。

敏感期とは、「今これを学びたい!」という子どものやる気スイッチが入っている時期のこと。

このスイッチが入っているとき、子どもは自然とその行動に夢中になります。

例えば、

- 順番にこだわる →「秩序感の敏感期」

- ありを見つめ続ける →「感覚の敏感期」

- 自分で動きたい!やりたい! →「運動の敏感期」

「敏感期」とは、あることに対して特別に情熱を燃やしてかかわる短い限られた時期のことを言います。

この時期の子どもは「頑張りなさい!」と叱咤激励をしなくても「喜びにあふれて」精神的にも能力的にも成長をとげる、という素晴らしい時期にいます。

この敏感期を知らないと、自分には理解できない子どもの行動に腹を立て、強引に言う通りに動かそうとする親と、内面から押しあげてくる生命力に導かれその時期にしなければならない自然からの宿題をしたい子どもとの間で本気の争いが始まってしまうのです。

子どもにはどうしようもできないことので、ママたちの理解が必要なのです。

“ちゃんと伝えたのに!”が通じないワケ

よくある場面を想像してください。

子どもと電車に乗りました。そこそこ混んでいて人がたくさんいます。

優先席に座れたのは良いものの、子どもたちは外から見える景色に大興奮!

大きな声で教えてくれます。

「ママ!川が見えたよ!電車とすれ違った!!!」

子どもが楽しそうにしてくれているのは嬉しいものの、周りからの目が痛いですよね。

こんなとき、あなたならなんて声をかけますか?

「静かに座っていようね。」

「うるさいと駅員さんに怒られちゃうよ」

これでは子どもに伝わりません。

なぜなら子どもにとって「静か」とはどの程度のものなのか想像がつかないからです。

よく小学校では、声の大きさを動物に例えて指導します。

※この表には出てきませんが、わが家ではよく「うさぎさんの声で話そうね」と声掛けしています。

「うさぎさんの声で話そうね」=“小さな声、優しい感じの声”という合言葉です。

実際にうさぎを触った経験があるので、子どもたちにもイメージしやすいのです。

よく言いがちな

- 「ちゃんとしなさい」

- 「早くしなさい」

- 「テレビから離れて見なさい」

これらの言葉は大人は経験から具体的な行動を理解していても、子どもにとってはとても抽象的で、どうしたら良いのかがわかりません。

せっかく良かれと思って言っていることが伝わらなかったら悲しいですよね。

言い方を変えるだけで劇的に伝わります。

また、子どもは経験から学ぶので、子どもが具体的にイメージできる声かけをするだけでなく、実際にして見せるのが有効です。

この”して見せる”というのは、モンテッソーリ教育の考え方です。

“ちゃんと伝える”には、「見せること」がいちばん効果的。

モンテッソーリ教育ではこれを「提示」といい、言葉で教える前に、実際の行動で見せることを大切にしています。

わが家の次男は3歳。

今まさに運動の敏感期にいる真っ最中なので、こちらがして見せる動きをよく見てくれます。

私がして見せた後、すぐに同じ動きをして真似します。

このときの面白さといったら!!ちゃんと見て真似ているだけですごいのに、それに夢中になって行っている姿がとても可愛らしいのです。

モンテッソーリ教育を取り入れると、きっとあなたもこの一生に一度しかない時期を楽しく過ごせるはずです!

怒鳴ってしまうのは「親が悪い」からではない

怒ってしまった⋯。それでも“あなたは悪くない”理由

「怒りたくて怒ったわけじゃないのに…」

そんなふうに落ち込んだこと、ありませんか?

私も何度もあります。

- 子どもが言うことを聞かない。

- 兄弟でケンカばかりしている。

- 忙しい時に限って子どものわがままが爆発する

思わず怒鳴ってしまったあと、「またやってしまった。」と自己嫌悪。

そんな自分が嫌になったりもしますよね。

でも、どうか覚えておいてください。

あなたは悪くありません。

私もつい最近、大きな声を出してしまいました。

その時は、夕飯の準備中でした。

「手伝いたい!」と子どもたちが言ってくれたので、お皿によそう作業をお願いすることに。

その日は、子どもたちが幼稚園に行っている間に料理を作っておいたので、あとはチンして盛りつけるだけ。

私にとっては、いつもよりラクに済ませたい夕方の時間帯でした。

でも、

「これはぼくがやる!」

「ぼくもやりたい!」

と、どっちがごはんをよそうかで取り合いがスタート。

ケンカのフォローをしつつ、電子レンジの操作や冷蔵庫からのおかずの取り出し。

キッチンは狭いし(子ども用の踏み台が2つもある)、やることも多くて、私は次第にイライラ。

一つケンカが終わっても、またすぐ次のケンカが始まる。

大人から見たら本当に些細なことなのに、繰り返される小競り合い。

だんだん私の声も大きくなって、気づけば怒り口調になっていました。

そんなとき、長男がふと

「ママ、さっきからどうしたの?イライラしてるね。」

と、一言。

子どもたちにとって、自分たちのケンカとママのイライラは結びついていないんだ。

その言葉を聞いて、私はハッとさせられました。

もしこの一言がなかったら、私はきっと怒鳴ってしまっていたと思います。

なぜ私たちは怒鳴ってしまうのか?

アドラー心理学では、「怒りは目的を達成するために使われる“手段”」と考えられています。

本当は「疲れた」「うまくいかなくて悲しい」「誰かにわかってほしい」などの思いがあるのに、それをうまく言葉にできず、怒りというかたちで表現してしまうのです。

たとえばこのときの私は、

「大声を出せば子どもたちが言うことを聞くはず」

という“目的”が先にあって、そのために怒りを利用していたのです。

わざわざ大声を出さなくても、落ち着いて話せばよかったかもしれない。

でも、その場では「言葉で説明する」余裕がなくて、もっと簡単な方法(怒鳴ること)を選んでしまった。

それが現実でした。

「怒り」の裏にある本当の気持ち

もうひとつ、心理学では「怒りの下には、悲しさや寂しさなどの別の感情がある」とも言われます。

このときの私にも、きっとこんな気持ちがあったのかもしれません。

- せっかく楽をしようと事前に準備したのに、うまくいかなかったことへのがっかり感

- 何度も同じことでケンカする子どもたちを見て感じた疲労感

- 「今日は穏やかに過ごしたかったのに⋯」という悲しみ

そんなふうに、自分の怒りの奥にある気持ちをそっと見つめてあげること。

それだけで、少し気持ちがやわらぎます。

怒鳴ってしまったときは

「怒らない自分でいなきゃ!」と無理に我慢しなくて大丈夫。

怒鳴ってしまっても、またやり直せます。

まずは子どもに謝りましょう。

「大きな声を出しちゃってごめんね。〇〇くんがしたことにびっくりして大きな声が出ちゃった」

などと伝えたらOKです。

そして、落ち着いたタイミングでノートに書いて気持ちを整理してみたり、

「どうしてあのとき私はあんなにイライラしたんだろう?」と立ち止まって考えてみる。

それだけで、次は少し違う選択ができるかもしれません。

📖 イライラをコントロールするヒントが得られる絵本の記事はこちら↓

📝 気持ちを整理する「日記・ジャーナリング」についての詳しい記事はこちら ↓

私たちが怒ってしまうのは、「ダメな親だから」じゃない。

ただ疲れていたり、思いがうまく伝えられなかっただけなんです。

だからまずは、自分の気持ちに気づいてあげることから始めてみませんか?

“怒らない私”になるより、“怒らなくて済む仕組み”を

あなたが怒ってしまうのは、心が狭いからではありません。

もちろん、子どもが悪いからでもありません。

たとえば朝のバタバタした時間。

「もう家を出なきゃいけないのに、子どもがまだふざけてる!おもちゃで遊んでる!」

そんなとき、つい爆発してしまうこと、ありませんか?

でも、そんな状況で「怒らず穏やかに」なんて正直ムリです。

ムリなことを自分に課して、「また怒っちゃった」と落ち込んでしまう。

それでは、自信も気力もどんどん削られていきますよね。

だからこそ大事なのは、「怒らない自分になること」ではなく、「怒らなくて済む環境をつくること」です。

“知ってるのにできない”のは、余裕がないだけかもしれない

私は教員や子育ての経験を通して、強く感じていることがあります。

それは、知識があっても、余裕がなければ実践できないということ。

モンテッソーリ教育の「敏感期」や、アドラー心理学の「目的論」など、たくさん学びました。

でも、うまくいかない日はあるんです。

「知ってるのにできない⋯」そのたびに落ち込んでいました。

でも今ならわかります。

それは知識が足りないからじゃなくて、余裕がなかっただけだったと。

余裕とは「心」と「体」どちらも整うこと

「今日はちょっとやってみよう!」と心が元気でも、体が疲れていたら動けない。

反対に、体が元気でも「気分が乗らないな⋯」という日もありますよね。

どちらか一方だけでも不調なら、うまくいかないのが当たり前。

だからこそ、“完璧”でなくていいんです。

むしろ、「人は完璧じゃない」という姿を子どもに見せることが、とても大切。

「まぁいっか」って力を抜くことには、実はすごく意味があるんです。

毎日ずっと疲れていたら、子どもと過ごす時間はどんどん消耗してしまう。

ママやパパが楽しそうにしていること。

それが、子どもにとって一番の栄養になるんです。

余裕をつくるヒントは「知ること」「時間を確保すること」

では、どうやって“余裕”をつくったらいいのでしょう?

まずは、「子どもってこういうものなんだ」と知ることから。

そうすれば、必要以上に心配しなくてよくなるし、周囲の言葉にも振り回されなくなります。

自分の軸ができることで、子育てに自信も生まれてくるはずです。

この考え方は、『子育てハッピーアドバイス』という本に書かれていて、私自身、はっとさせられました。

子育てハッピーアドバイスについての記事はこちら↓

子どもの行動を「問題」と見るか、「育ちの途中」と見るか。

その視点を変えるだけで、子どもへの接し方がグッと変わります。

さらにもうひとつ、大切なのが「時間の余裕をつくること」。

子どもは、大人の約8倍の時間がかかると言われています。

1分で済むと思ったことが、子どもには8分かかると考えて動いてみてください。

すると、不思議とイライラしなくなってきます。

その“ほんの数分”の心のゆとりが、怒らない自分を育ててくれるのです。

「子どもってこういうもの」を知ると、関わり方が変わる

“ママ見て!”は子どものサインかも?〜アドラー心理学から考える行動の目的〜

アドラー心理学では、「すべての行動には目的がある」と考えられています。

たとえば、おもちゃで遊んでいる子どもに「そろそろ片づけようか」と声をかけたとき、

- 無視される

- 「やだ!まだ遊ぶ!」と怒る

- 泣き出してしまう

そんな経験、ありませんか?

これらの行動は、単なる「反抗」ではないかもしれません。

もしかすると、子どもはこう言いたかったのかも。

「もっと遊びたい!」

「ママに見ててほしい!」

「自分の気持ちを聞いてほしい!」

つまり、“注目されたい”とか“尊重されたい”という、子どもなりの気持ちが行動に表れているのです。

大人にとっての「ため息」や「無言のアピール」と同じように、子どもにも“言葉以外のサイン”があります。

だから、子どもが困った行動をしたときは、「どうしてこんなことするの!?」ではなく、

「この子、何を伝えたいのかな?」と考えてみてください。

たったそれだけで、見え方がぐっとやさしく変わってきます。

“見守る”ってどうするの?モンテッソーリに学ぶ子どもへの信じ方

すぐに手や口を出すより、「見守る」こと、「待つ」ことで育つ力があります。

でも、「見守る=何もしないこと」ではありません。

モンテッソーリ教育では、「子どもが自分でできるように準備する」ことが大人の役目だとされています。

子どもは「できない」のではなく、「まだ練習中」なだけ。

だから、失敗も、時間がかかることも、すべてが学びの途中。

親が代わりにやってしまうと、その大切な「練習の機会」を奪ってしまうことにもなるのです。

たとえば、「片づけてね!」と何度言っても動かない⋯そんな時もありますよね。

でも、もしかしたら、

- どこに片づけたらいいかわからない

- 戻す場所が遠すぎる・わかりにくい

- 片づけが“イヤな作業”になっている

こんな可能性はありませんか?

そんな時は、環境をちょっと整えてみるのもおすすめです。

たとえば、

- おもちゃは「ざっくりジャンル分け」にして

- 子どもが自分で出し入れできるカゴに入れて

- カゴに入れるおもちゃのラベルをつける

こうするだけで、子どもが“自分でできる仕組み”が整います。

「できないから手を出す」のではなく、

「できるように環境を整える」ことで、子どもが“できた!”を積み重ねていけるのです。

子どもってこういうものだ、と知るだけでも、関わり方の“イライラの種”が少し減っていきます。

でも、毎日一緒に過ごしていると、

「そうは言っても実際は大変なのよ!」

というのが本音かもしれません。

私もそうでした。

でも、「少しの工夫で大変な毎日が楽しい毎日に変わってくれたらいいな」という思いで私も少しずつ実践してきました。

ここからは、そんな私自身が実際に取り入れてみた“関わり方の工夫”や“声かけのアイデア”をお伝えします。

すぐにマネできるものもあるので、ぜひ試してみてください。

わが家での変化と、すぐにできる声かけ実例

実体験エピソード

実例①お風呂タイムが地獄から楽しい時間へ

以前、3歳の子をお風呂に入れるまでにとても時間がかかっていました。

夕方の忙しい時間帯。お風呂に入ったらご飯を準備して、寝かせて、やっと自分の時間!

そんな私にとって、子どもがお風呂に入りたがらないのは本当にストレスでした。

毎日誘っても

「やだ!入らない!」

の繰り返し。

たまにおもちゃで釣ると来てくれることもありましたが、飽きてしまえば効果はゼロ。

毎晩、心の中で

「なんでこんなに毎日苦労しなきゃいけないの⋯?」

とうんざりしていました。

そんなとき、「子どもって“やりたくない”のではなく、“切り替えが苦手”なだけかも」という考え方に出会いました。

それをきっかけに、環境を変えてみようと決めたのです。

もともとわが家にはテレビがなく、YouTubeも見せていなかったのですが、教育経済学者・中室牧子さんが動画で話していた「“もので釣っても”習慣化すれば効果がある」という研究結果を思い出し、思い切って子ども向けの英語アプリを導入してみました。

「お風呂に入ったら、今日の分できるよ」

と声をかけると、

「じゃあ入る!」

とすんなり動いてくれることが増えました。

まさに大成功!

もちろん、毎回うまくいくわけではありません。

波があるのが子ども。今日はうまくいったのに、明日は断固拒否!なんてこともしょっちゅうです。

そんな時は「今日はいろいろ試したし、それでも無理なら、もう見守るしかないな」と「まぁいっか」の精神で自分の気持ちを切り替えるようにしています。

時には、子どもたちをリビングに残して、私だけ先にお風呂に入ったこともあります(笑)

子どもが安全な場所にいて、見守れる状況なら、そんな日があってもいいですよね。

実例②お片づけタイムに音楽を取り入れたら

わが家では、ご飯の前にお片づけをするのがルール。

でも、声をかけてもなかなか終わらない。

タイマーを使ってみたり、「終わらなかったらおもちゃ預かるよ」と脅してみたり(笑)

いろいろ試したけど上手くいかない日が続きました。

そんな時、ふと「幼稚園ではどうやってお片づけをしているんだろう?」と思って長男に聞いてみると、「音楽を流してる」とのこと。

それだー!と思いました。

そういえば私も教員時代、「帰りの支度は音楽が鳴り終わるまでに終わらせる」ってルールにしていたな⋯と懐かしく思い出しました。

家にはちょうど良い15分ほどの英語のCDがあったので、それを流している間にお片づけを終わらせるルールに変更。

終わらなかった分は預かるというシンプルな仕組みにしただけで、声を荒げなくてもスムーズに進むように!

もちろんうまくいかない日もありますが、信じて見守っていると、だんだん自分たちで片づけを終わらせられるようになってきました。

さらに、「できたことだけに注目して声をかける」と他の行動にも良い影響が出るという『子育てハッピーアドバイス』の考え方も取り入れました。

1週間ほどたった頃から、私に言われなくても自分から、

- 水筒をキッチンに持って行ってくれたり

- ご飯の用意をしてくれたり

- 片付けの音楽がなり始めたと同時に片付けを始めたり

「え、片づけ始めてる!?」

そんな驚きの変化が、日常にどんどん増えてきたのです。

結局、できないことばかりに注目していたから、うまくいかなかったのかもしれません。

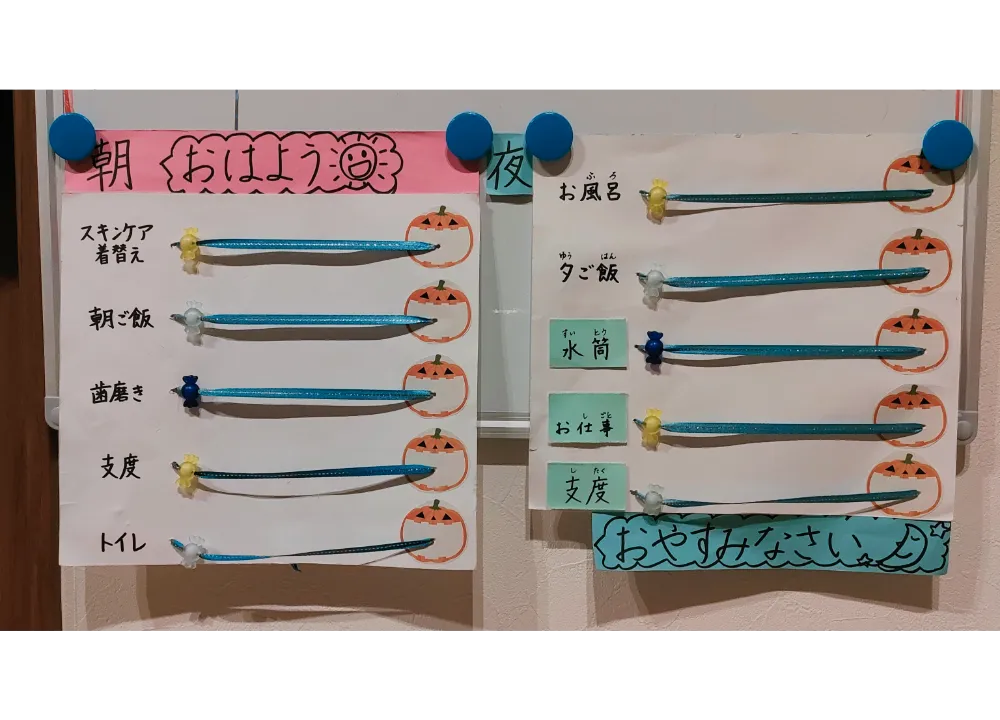

実例③朝の準備がスムーズに!お支度ボードの効果

以前のわが家では、朝に幼稚園の支度をしていて毎日バタバタ。

お弁当の準備、朝ごはん、着替え、スキンケア、歯磨き⋯。やることが盛りだくさん。

バスが来る時間に間に合わず「早くー!」と叫ぶ日も。

「もっと穏やかに過ごしたい」と、夜のうちに準備をすることにしました。

でも、結局は私が一つひとつ指示を出す流れで、ストレスの量は変わらず。

そんなときに出会ったのが「お支度ボード」でした。

わが家では手作りのものを使っていますが、市販でもいろいろあります。

このボードをホワイトボードに貼り付けて運用開始。

最初は声かけが必要でしたが、

「次は何するの?」

と聞くと、

子どもが自分でボードを確認して

「これだよ!」

と答えてくれるように。

やるべきことが目に見えてわかることで、子ども自身が自発的に動けるようになったのです。

もちろん、途中で遊び始めることも多々あります(笑)。

でも、以前のようなギスギスした空気はなく、親の心にも余裕ができました。

最後に、私が教員としても子育てを通しても感じた大切なことをお伝えさせてください。

「大人の関わり方を変えれば、子どもも変わる」という事実です。

アドラー心理学では「行動には相手役がいる」と考えます。

つまり、“その子の性格”は、その子と関わる大人との関係性の中にあるのです。

私も教員時代、「手のかかる子」がいましたが、今思えば“その子と私の関係”が、そうさせていたのかもしれません。

関わり方ひとつで、子どもは驚くほど変わります。

だからこそ、まずは大人である私たちが「見方」を変えていくことが大切なんだと、今は心から思っています。

ここでは実践例をお伝えしました。

次はわが家が実際にどのような声かけをしているのか、リアルをお見せしたいと思います。

怒る代わりに伝える「勇気づけ」の言葉たち

「怒る」以外にも、子どもへの関わり方にはたくさんの選択肢があります。

私が意識しているのは、“勇気づけ”の声かけです。

子どもは、大人の言葉で自分の価値を感じ取ります。

だからこそ、日常の中で少しずつ「あなたはそのままでいいんだよ」というメッセージを届けたいと思っています。

実例①お手伝いしてくれた時

わが家の次男は、よく料理の手伝いをしてくれます。

そんなときは、決まってこう伝えています。

「ありがとう、助かったよ!」

自分の行動が誰かの役に立ったと実感できると、子どもは自然とまたやりたくなるもの。

今では、

「僕が手伝ってあげるよ!」

と、自信満々でやってきます(笑)

ママの役に立てたことが、彼にとって誇らしいのだと思います。

実例②:チャレンジしたけどうまくいかなかった時

3歳の次男は、長男のまねをして難しいことにもどんどんチャレンジします。

でも、年齢的にまだ難しいことも多く、失敗することもよくあります。

そんなときには、

「できなくて悔しいね。でも、難しいことに挑戦する姿がかっこいいよ。」

と、”結果ではなく挑戦したこと”を認めるようにしています。

もちろん、そうは言っても

「やーっ!(そんなこと言わないで!)」

と怒ることもあります(笑)

でも、ポジティブな言葉のシャワーが、少しずつでも心に溜まっていけばいいなと思って、続けています。

この「逆境から立ち直る力」は、心理学では「レジリエンス」と呼ばれ、子どもの将来にとってもとても大切な力です。

🔗レジリエンスについての詳しい記事はこちら↓

子どもの人生の主役は子ども自身。

親は、横に並んで歩く「見守り型サポーター」です。

知ること、信じることが、子育てをラクにしてくれます。

まとめ:「“怒らない”はゴールじゃない。“信じて見守る”に変わる一歩を」

「怒っちゃいけない」と思えば思うほど、苦しくなってしまう。

でも、「子どもってこういうものなんだ」と知るだけで、少しずつ見方が変わってきます。

見方が変わると、

「どうしたらこの子はできるようになるのかな?」と、自然と“解決に向けた視点”を持てるようになります。

もちろん、一気に劇的に変わるわけではありません。

でも、小さな実践を積み重ねていけば、確実に親子関係は良くなっていきます。

そしてこの考え方は、今だけではなく、

子どもがもっと大きくなってからもずっと使える、子育ての土台になるものです。

だからこそ、これから先を見据えるママたちに、ぜひ知っておいてほしい。

そんな思いでこの記事を書きました。

今日は、ほんの少しでも。

子どもと笑顔で関われますように。

以上、ふるちゃんでした。

今日も、本当にお疲れさまでした!

コメント